Forschung vor dem Vorhang

Wir präsentieren unsere aktuellen Forschungsprojekte.

SFB Sprache zwischen Redundanz und Defizienz

Im Bereich der künstlichen Intelligenz wurde in den letzten Jahren signifikanter, auch in der Öffentlichkeit breit diskutierter, Fortschritt verzeichnet. ChatGPT beispielsweise scheint Sprache den Menschen sehr ähnlich zu verwenden. Angesichts dieser Entwicklungen drängt sich die Frage auf, was Menschen im Bereich der Kognition von Maschinen unterscheidet. Die traditionelle Definition des Menschen als das ‚sprechende Tier‘ geht auf Aristoteles zurück: Es ist also unsere Sprachfähigkeit, die uns von allen anderen Wesen unterscheidet und uns ermöglicht, komplexe soziale, kulturelle und politische Gebilde zu entwickeln. Doch im Zeitalter sprechender Maschinen müssen wir uns fragen, ob Sprache nach wie vor als einzigartiges Merkmal des Menschen gelten kann. Eine mögliche Antwort ist, dass die Art und Weise, wie KI der neuesten Generation Sprache handhabt, tatsächlich der menschlichen Sprachverarbeitung entspricht: Beide sind stochastische Systeme. Der Unterschied zwischen ihnen könnte bloß in der Stärke der Verbindung zu anderen kognitiven Bereichen wie der Wahrnehmung oder dem motorischen System—ein Bereich, in dem der Mensch gegenüber der KI klar im Vorteil ist.

Der SFB „Sprache zwischen Redundanz und Defizienz“ verfolgt eine andere Perspektive, die durch eine Fülle an Ergebnissen der formalgrammatischen Sprachforschung gestützt wird: Sprache ist in ihrem Kern ein symbolisch-regelbasiertes System, das einzigartig für die menschliche Kognition ist und der Logik sowie der Mathematik ähnelt. Syntax, der Kern der Grammatik, ist ein rein symbolisches System, wodurch sich menschliche Sprache fundamental von der „Sprache“ der KI unterscheidet. Die menschliche Sprachfähigkeit ist jedoch mit einem probabilistischen kognitiven System — einem System, das mehr von Erfahrungswerten und Wahrscheinlichkeitsmustern als von festen Regeln geleitet wird — verwoben. Dies erhöht ihre Anpassungsfähigkeit an kognitive, soziale, kulturelle und politische Kontexte. Die Einbettung der Sprache in das allgemeine kognitive System kann theoretisch durch flexible Regeln modelliert werden, die es linguistischen Operationen ermöglichen, in Situationen zu funktionieren, die von ihren präzisen Definitionen abweichen, entweder durch einen Mangel an Information (Defizienz) oder durch einen Überschuss (Redundanz).

Aufbauend auf die bedeutende Tradition der formalen Linguistik in Österreich vereint der SFB Expertinnen und Experten der Universitäten Graz, Wien und Salzburg, die in enger Zusammenarbeit erforschen, wie das linguistische System an seine kognitive Umgebung angepasst ist. Der Schwerpunkt liegt auf zwei Kernphänomenen der kontextabhängigen Verwendung von Sprache, nämlich Pronomina und Ellipse. Pronomina ermöglichen die Wiederverwendung bereits eingeführter Bedeutungen ohne explizite syntaktische Kodierung, während Ellipse die Wiederverwendung linguistischer Formen – wie Laute, Schriftzeichen oder Gebärden – ohne tatsächliche Artikulation ermöglicht. Bei der Untersuchung dieser Phänomene setzt der SFB aktuelle Methoden der empirischen Linguistik ein, wie psycholinguistische Experimente oder Korpusstudien, aber auch mathematische Formalismen. Die im Rahmen des SFBs zu entwickelnde Theorie der Sprache zwischen Redundanz und Defizienz, in der symbolische und probabilistische Systeme harmonisiert werden, hat das Potenzial, bahnbrechende Perspektiven für die Kognitionswissenschaften zu eröffnen.

Laufzeit: 01.03.2024-29.02.2028

Projektleitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Edgar Onea

E-Mail: edgar.onea-gaspar(at)uni-graz.at

Tel.: +43 316 380-2633

Fördergeber: FWF

Nähere Informationen zum Projekt finden Sie auf der Projekt-Website des SFB.

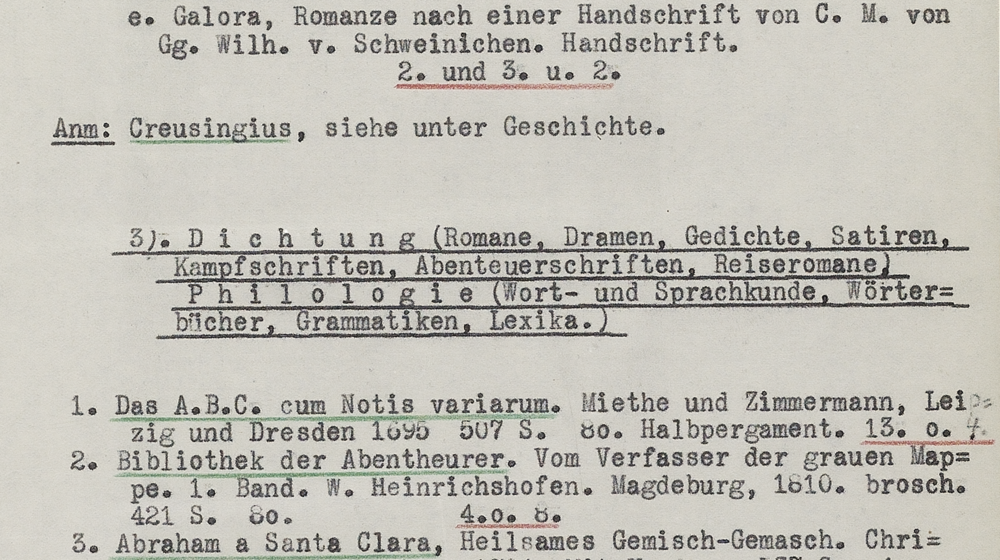

Autor:innenbibliotheken als Wissensräume: Digitale Erschließung des Katalogs der Arnim-Bibliothek

Wie ordnen Schriftsteller:innen ihr Wissen? Ein neues Kooperationsprojekt des Instituts für Germanistik und des Instituts für Digitale Geisteswissenschaften an der Universität Graz macht den bislang unveröffentlichten Katalog der Privatbibliothek von Ludwig Achim und Bettina von Arnim (1929; handschriftlich ergänzt 1934) wissenschaftlich nutzbar. Der Katalog verzeichnet rund 4.000 Titel und dokumentiert zugleich die ursprüngliche Regalordnung im Schloss Wiepersdorf (Brandenburg) – ein seltenes Fenster in historische Wissensarchitekturen und Lektürepraktiken.

Das Team transkribiert und strukturiert den in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar überlieferten Katalog und bereitet die Daten so auf, dass sie gezielt recherchierbar werden. Damit eröffnen sich neue Forschungsfragen: Welche Regalnachbarschaften lassen sich als thematische Cluster, Arbeitsphasen oder Familiennetzwerke erkennen? Inwiefern korreliert die Platzierung mit nachweisbaren Lektüren und intertextuellen Referenzen? Wo weichen Regalordnung und Katalogordnung voneinander ab und was verraten solche Brüche über Praktiken des Sammelns, Ordnens, Lesens und Schreibens?

Die Ergebnisse werden als offene Forschungsdaten unter einer CC-BY-Lizenz nach FAIR-Prinzipien bereitgestellt.

Laufzeit: 10/2025 bis 06/2026

Projektleitung

Dr. phil. Anke Jaspers (Institut für Germanistik), Kontakt: anke.jaspers(at)uni-graz.at

Univ.-Prof. Dr. Georg Vogeler (Institut für Digitale Geisteswissenschaften), Kontakt: georg.vogeler(at)uni-graz.at

Team

Stefanie Holanik, BA BA MA

Fördergeber: CLARIAH-AT

Mit freundlicher Unterstützung der Herzogin Anna Amalia Bibliothek.

Wien und Graz – Städte und ihre sprachlichen Strahlkräfte

Bei dem vom FWF finanzierten SFB „German in Austria (Deutsch in Österreich - DiÖ). Variation - Contact - Perception“ handelt es sich um ein geisteswissenschaftliches Gemeinschaftsprojekt, bei dem erstmals gleich fünf Institute österreichweit gemeinsam an der Erforschung und Dokumentation des Deutschen in Österreich („DiÖ“) beteiligt sind. Graz bildet dabei das Teilprojekt 04, „Vienna and Graz: Cities and their Influencial Force“.

Der Fokus von PP04 richtet sich auf den Sprachgebrauch in den Städten Wien und Graz sowie auf jenen in umliegenden Gemeinden. Mit systematisch angelegten quantitativen sowie qualitativen Analysen werden Daten von Sprecher:innen unterschiedlicher Altersgruppen untersucht, um einen Einblick in die Vielschichtigkeit von Sprache im städtischen Raum zu erlangen und gleichzeitig Hinweise auf einen möglichen sprachlichen Einfluss auf Agglomerationsgebiete zu gewinnen. Als Datengrundlage für die angestrebten grammatischen und phonetischen/phonologischen Analysen werden Aufnahmen von Sprecher:innen in unterschiedlichen Sprechsituationen herangezogen. Unter anderem sollen die folgenden variations- und soziolinguistischen Fragen beantwortet werden: Wie konstituiert sich der Sprachgebrauch in der Stadt und welche Unterschiede lassen sich zwischen Wien und Graz und den jeweiligen umliegenden Gemeinden feststellen? Welche Korrelationen mit außersprachlichen Faktoren können ermittelt werden? Inwieweit wirken sich unterschiedliche Sprechsituationen und -kontexte auf die individuelle Wahl von Varianten in urbanen Zentren aus? Lässt sich ein städtischer Einfluss auf umliegende Gemeinden auch sprachlich nachweisen oder verhält es sich sogar umgekehrt?

Laufzeit: 01.01.2016-30.06.2026

Projektleitung: Univ.-Prof. Dr. phil. Arne Ziegler

E-Mail: arne.ziegler(at)uni-graz.at

Tel.: +43 316 380-8165

Projektmitarbeiter:innen: Nina Bercko, BA MA, Mag.a phil. Stefanie Edler, Bakk. phil., Ann Kathrin Fischer, BA BA MA, Kristina Herbert, BA MA, Nina Kleczkowski, BA MA, Teresa Monsberger, BA BA MA, Georg Oberdorfer, Bakk. phil. MA, Dragana Rakočević, MA, Gerrit Silvia Tscheru, BA BA MA, Maria Voit, BA

Studentische Mitarbeiter:innen: Lisa Handler, BA, Lisa Höllebauer, Elena Koreschnig, BA, David Samitsch, Veronika Schiefer, Lena Stückler, BA

Fördergeber: FWF

Nähere Informationen zum Projekt finden Sie auf der Projekt-Website.

Das Erotetische und das Ästhetische

Spannend zu sein, ist ein wichtiges ästhetisches Merkmal literarischer Texte, das in vielen Fällen zum Erfolg dieser Texte beiträgt. Spannung ist dabei ein psychologisches Erlebnis der Leserin oder des Lesers, das von dem Text ausgelöst wird. Sie ist also ein literarischer Effekt.

Schriftsteller:innen haben ein teils intuitives Verständnis der Spannung und beherrschen Techniken, mit denen Spannung erzeugt und verstärkt werden kann. In einem literarischen Text, im Unterschied etwa zum Film, steht hierfür als einziges Werkzeug die Sprache zur Verfügung. Ziel des Projektes ist, den Zusammenhang zwischen der Sprache eines literarischen Textes und dem Spannungseffekt zu erforschen.

Hierfür muss zunächst zwischen sprachlichem Inhalt und sprachlicher Form unterschieden werden. Sprachliche Inhalte sind das, was erzählt wird. Sprachliche Formen stehen für das Wie des Erzählens. Das Verhältnis zwischen Inhalt und Form ist nicht symmetrisch. Derselbe Inhalt kann mit unterschiedlichen Formen dargestellt werden. So kommunizieren die beiden Sätze „Der Hund bellt Maria an“ und „Maria wird von dem Hund angebellt“ denselben Inhalt. Dieselbe Form kann aber nicht unterschiedliche Inhalte vermitteln. Insofern ist die Form niemals ganz unabhängig von dem kommunizierten Inhalt.

In diesem Forschungsprojekt interessiert uns insbesondere die Rolle der Form in der Erzeugung von Spannung. Anders gesagt: es mag inhärent spannende und inhärent nicht spannende Ereignisse geben. Zwischen diesen zu unterscheiden, ist nicht unser Ziel. Aber ein Ereignis oder eine Ereignisreihe kann mehr und weniger spannend erzählt werden. Uns interessiert, was für Techniken des Erzählens dafür sorgen, dass die von der Leserin oder dem Leser erlebte Spannung stärker wird.

Unsere Hypothese ist, dass Spannung von dem Evozieren und der Wahrscheinlichkeit der Beantwortung von Fragen abhängt. Ein spannender Text sorgt dafür, dass der Leser oder die Leserin bestimmte Entscheidungsfragen stellt, die dem Leser oder der Leserin wichtig sind, die aber vom Text erst mit einer gewissen Verzögerung beantwortet werden, so dass die Wahrscheinlichkeit einer positiven und der negativen Antwort im Laufe des Textes fluktuiert. Uns interessieren hierbei drei Fragen: Welche Fragen sind geeignet, Spannung zu erzeugen? Wie genau verzögert ein spannender Text ihre Beantwortung? Was sind die genauen sprachlichen Formulierungen und Merkmale, die dafür sorgen, dass bestimmte Fragen dem Leser oder der Leserin wichtig werden?

Um dies zu erfahren, vergleichen wir die sprachliche und inhaltliche Struktur spannender und weniger spannender literarischer Texte und führen Experimente durch, bei denen wir genau messen, wie sich das Spannungserlebnis ändert, wenn wir minimale Änderungen im Text vornehmen, die sich auf die sprachliche Form beschränken.

Auf diese Weise hoffen wir das intuitive Wissen von Schriftsteller:innen mit wissenschaftlicher Präzision (zum Teil) transparent machen zu können.

Laufzeit: 02.2021-08.2024

Projektleitung:

Univ.- Prof. Dr. phil. Edgar Onea

E-Mail: edgar.onea-gaspar(at)uni-graz.at

Tel.: +43 316 380-2633

Prof. Dr. Tilmann Köppe

E-Mail: tilmann.koeppe(at)phil.uni-goettingen.de

Tel.: +49 551 39-29542

Fördergeber: FWF und DFG

Nähere Informationen zum Projekt finden Sie auf der Projekt-Website.

Zwischen Modalität und Tempus

Studien zu den Verwendungsweisen von Modalverben und Präteritopräsentia im Althochdeutschen

Studien zu den Verwendungsweisen von Modalverben und Präteritopräsentia im Althochdeutschen

Das Dissertationsprojekt beschäftigt sich mit Modalverben und Präteritopräsentia im Althochdeutschen. Diese sollen in Bezug auf ihre unterschiedlichen Verwendungsweisen untersucht und daraus eine Typologie der Modalverbverwendungen erstellt werden. Daraufhin sollen Merkmale erarbeitet werden, die als Indikatoren oder Kontraindikatoren für gewisse Verwendungsweisen gesehen werden können. Auf Basis dieser Indikatoren und Kontraindikatoren soll schlussendlich die Zuteilung einzelner Belegstellen sowie die Typologie als solche reevaluiert und intersubjektiv überprüfbar gemacht werden.

Laufzeit: 07.2022-06.2025

Projektleitung: Mag. phil. Philipp Pfeifer, BA

E-Mail: philipp.pfeifer(at)uni-graz.at

Tel.: +43 316 380-8179

Fördergeber: Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW)